地點:駁二藝術特區大勇區 P2倉庫

時間:週一至週四 Mon.-Thu. 10:00-18:00,週五至週日 Fri.-Sun. 10:00-20:00

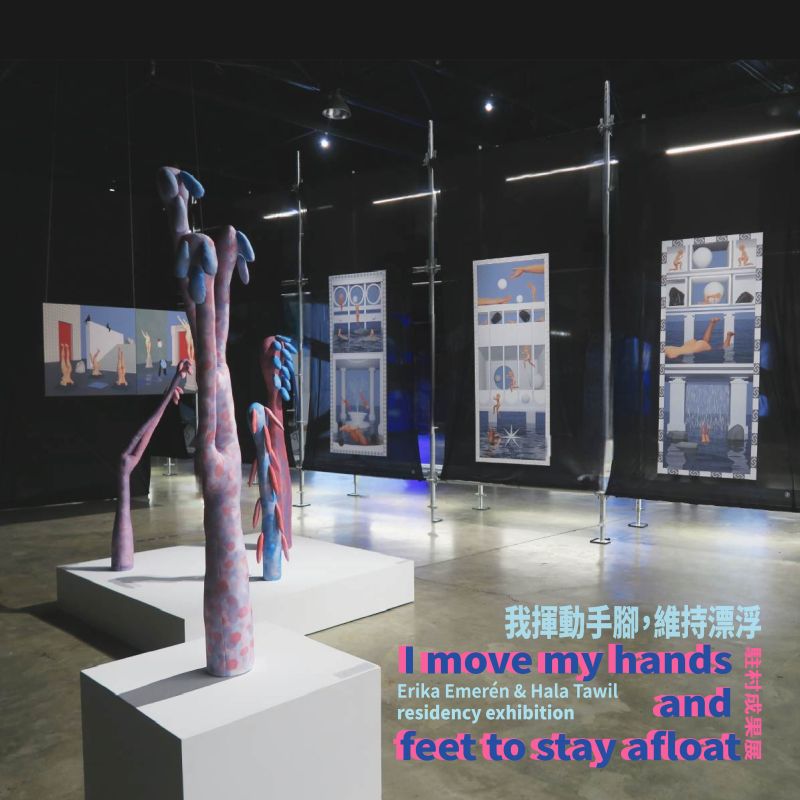

兩位藝術家透過對話合作,發展出一系列平面與立體新作。Tawil 延續對女性身體與空間的探索,運用類比與數位層疊,映照對距離、親密與連結的渴望。Emerén 則在纖維雕塑中,塑造出介於植物與動物之間的形態,在重複結構裡展現細膩而脆弱的顫動。她們同樣著迷於「具象」與「身體」的可能性,卻以不同語言呈現,此系列作品靈感來自高雄的建築、臨海地景與神明守護的文化記憶,交織出「敬畏」與「庇護」的主題。最終,作品構築出融合人類與非人類的地景,展現兩種緊密相連的駐地實踐與文化觀察。

- Hala Tawil 作品介紹

我會用一個詞來形容這系列作品──「人性」。

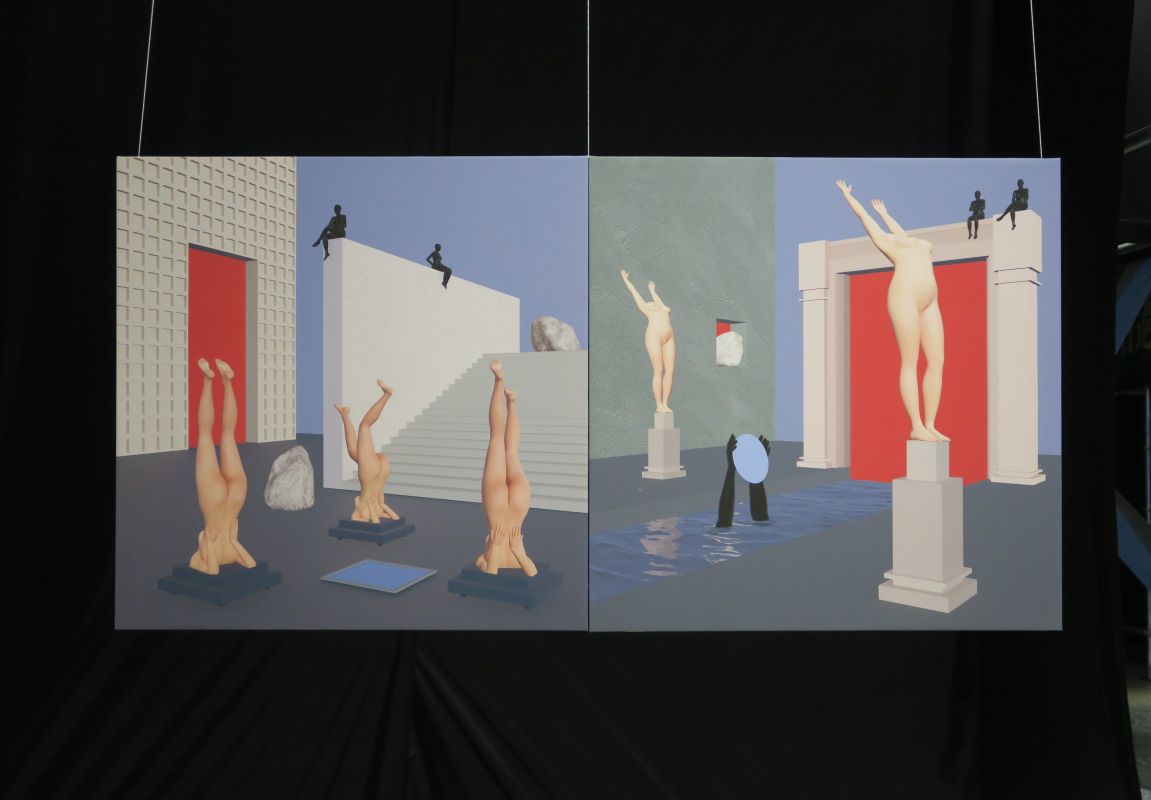

靈感來自大海與人之間的關係。海洋矛盾而神秘,既令人畏懼,也能撫慰人心──我們在水邊休憩、生活依水而建。為何如此強大、未知的存在,卻能在邊界上帶來平靜?這是我探索的核心。

在三件大型作品中,我表現出恐懼與釋放的張力。身體在水面上保持平衡、躊躇,下一刻又躍下、漂浮,暗示一種超越人類的神性存在。

兩件小型作品則呈現對生命的順服與臣服。身體彎曲、傾斜,似乎向某種更強大的力量低頭,而個體則靜靜旁觀。

作品中的建築與圖像取自高雄。我被這座城市的層疊感深深吸引──無論街道、公園或建築,即使在酷熱與暴雨中,人們仍以裝飾展現人性。超現實構圖不是為了說故事或隱含象徵,而是為了營造氛圍──喚起那些默默主宰我們生命的未知力量。

最後,這系列也受到一位雕塑家Erika Emerén的影響。他同樣以身體為題,但手法抽象、方向相異。我的作品與Erika Emerén的作品並置展出,讓「控制與臣服」的張力更為明顯。

- Erika Emerén 作品介紹

在抵達高雄之前,我已決定將「臉」作為創作核心。Hala Tawil 的作品深深啟發了我——她作品中總有身體,卻從未出現臉孔。對我而言,臉並非辨識身份的場域,而是一種拒絕定義、能引發情感的未知表面。

當我在身體上增添花苞般的元素,臉孔被遮蔽,卻誕生出新的情感形式。這不是隱藏身份,而是打開一個模糊、能棲居與展開的空間。

與 Hala 在高雄共事,是重要的靈感來源。我們參訪的廟宇,其重複與繁複的裝飾,深刻影響了我的視覺語彙。那種重複,既是精神的,也是美學的。

水,也滲透了整個創作過程。愛河的流動、空氣中的濕氣、颱風帶來的力量,都轉化成我對布料染色的全新實驗。我讓染料如水般自然擴散,擁抱流動性與不可控性,不再描繪,而是讓布「自己成為」。

原本專注於「臉」的創作,最終自然演變成一個有機過程,誕生出五個身體,各自承載著一張或多張臉。

用立體形式去捕捉一座城市的經驗並不容易。高雄是層次豐富、多元的城市,我所觸碰的只是表層。但我確信,這座城市的律動,像滲入毛孔的濕氣,已靜靜形塑了我的創作與方法。