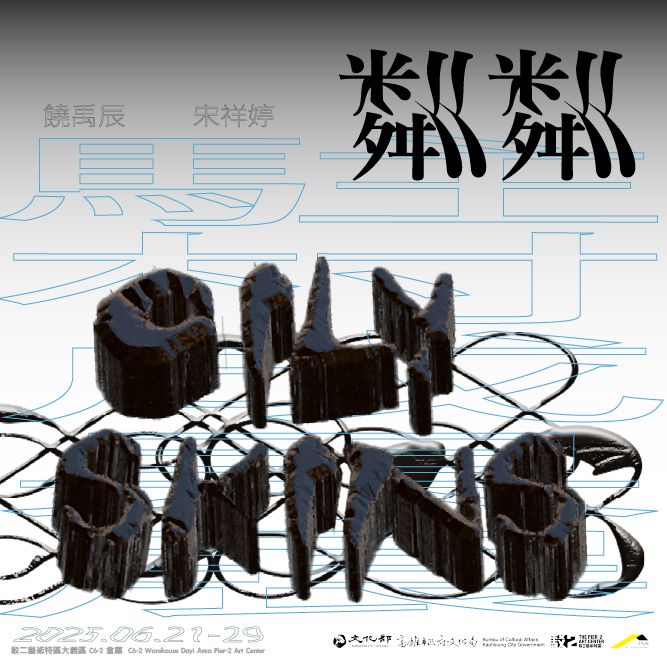

日期:2025/06/21 - 2025/06/29

地點:駁二藝術特區大義區 C6-2倉庫

時間:週一至週四 12:00~17:00;週五至週日 12:00~19:00

地點:駁二藝術特區大義區 C6-2倉庫

時間:週一至週四 12:00~17:00;週五至週日 12:00~19:00

本次展覽的質地來自工業的殘留物——繩索散開的末端、使用痕跡累積出的銹斑與氧化、那些被遺棄物件中所蘊藏的獨特魅力。廢棄的漁網被重新纏繞成粗大的錨鍊,像是在空間中不斷重複的塗鴉與筆觸。白色繩索的起伏則如泡沫浪花一樣,沿著海岸線不斷摺疊、堆疊、循環。

我們這次駐村的創作目標明確:以工業剩料為主要材料,特別是來自供應高雄海洋經濟(漁業、貨輪、貨運)所需繩索的工廠。我們花了一個月的時間,從大社、大寮、一路到屏東,親自拜訪並搜集這些材料。

我們遇到的每一位工廠老闆與員工,都以出乎意料的慷慨熱情接待我們。這些多為家族經營的工廠,給人的感覺粗獷但沉穩、仍然運作卻也充滿不確定性。他們的故事反映出台灣產業結構正面臨的整體轉變:來自中國的激烈競爭、本地勞動力的減少,以及對移工需求的上升。

進一步我們向這條製造鏈製造端上游追溯,在彰化認識了一家繩索機械製造商,並從他們那裡取得了一台退役的走馬機 ——這種機器在四十年前的工廠中相當常見。在展覽現場中,觀眾可以親手轉動機器的手把,並抬頭觀看上方鏡面中的走馬機節奏性的編織動作,讓觀察倒映成為參與展覽的一部分。